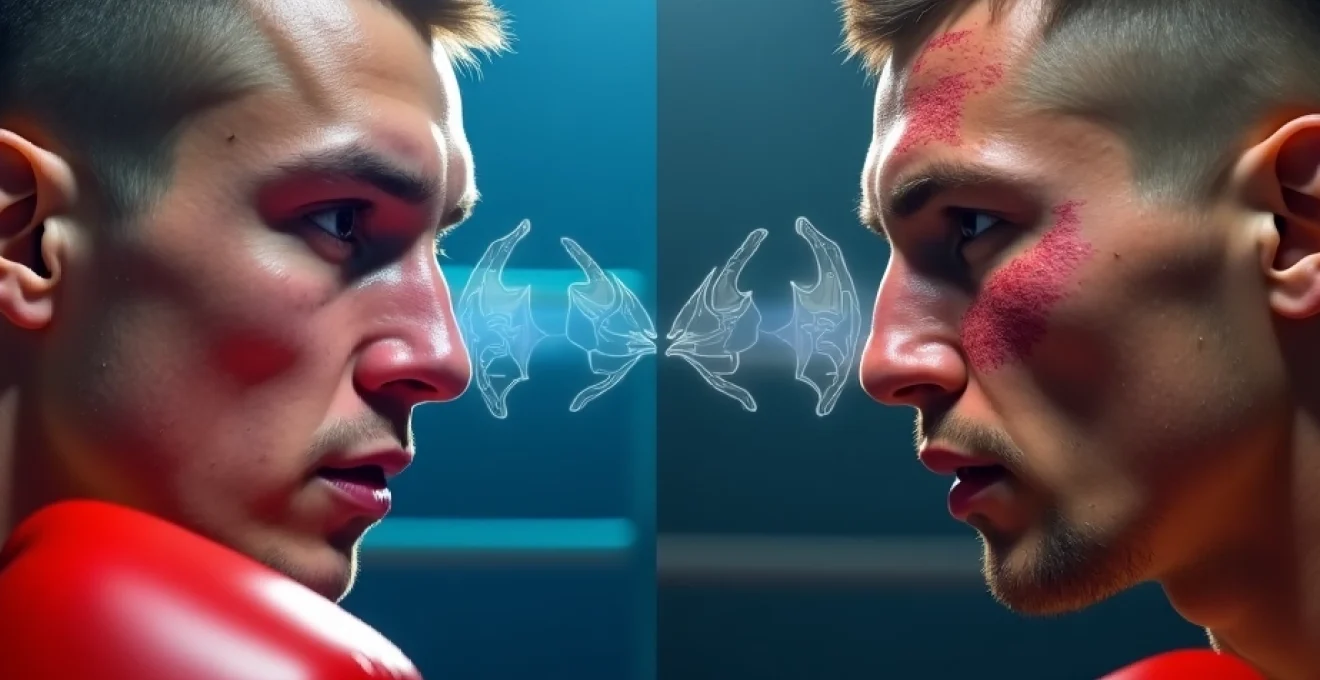

Le fameux "nez boxeur" est cette déformation caractéristique que l'on observe chez de nombreux pratiquants de sports de combat. Aplati, élargi à la base et parfois dévié, ce stigmate facial raconte à lui seul l'histoire des nombreux impacts subis sur le ring. Cette particularité physique, loin d'être uniquement esthétique, peut affecter significativement les capacités respiratoires et, par extension, les performances athlétiques des combattants. Quand on regarde les visages marqués des grands noms de la boxe, on comprend que cette déformation n'est pas qu'une simple marque du métier, mais bien un véritable enjeu médical et sportif qui mérite d'être analysé en profondeur.

Entre réalité physiologique et mythe populaire, le nez boxeur constitue un phénomène complexe où s'entremêlent considérations anatomiques, évolution historique des techniques de combat et progrès médicaux. Au-delà de l'aspect purement physique, cette déformation faciale influence également l'identité du combattant et sa perception par le public, créant parfois une aura d'authenticité mais pouvant aussi entraîner des conséquences psychologiques significatives.

Anatomie et physiologie du nez dans les sports de combat

Structure cartilagineux-osseuse du nez et vulnérabilité aux impacts

Le nez représente l'une des parties les plus exposées et vulnérables du visage dans les sports de combat. Sa structure complexe se compose principalement de deux types de tissus : une partie osseuse rigide dans sa portion supérieure, et une partie cartilagineuse plus souple dans sa région inférieure. Au-dessus des fosses nasales, le squelette nasal comprend des os nasaux relativement fins et fragiles, tandis que la partie mobile est constituée de cartilages qui forment la pointe, les ailes et la cloison nasale.

Cette architecture anatomique explique pourquoi le nez est particulièrement vulnérable aux traumatismes directs. Lors d'un impact frontal ou latéral – comme un direct, un crochet ou un uppercut – les forces exercées peuvent facilement dépasser le seuil de résistance des structures osseuses et cartilagineuses. Les os propres du nez, bien que rigides, sont parmi les plus fins du corps humain avec une épaisseur d'environ 2 à 3 mm seulement, ce qui les rend particulièrement sensibles aux fractures.

La cloison nasale, cette paroi verticale séparant les deux fosses nasales, constitue l'élément central de la structure nasale. Composée principalement de cartilage, elle peut se dévier ou se fracturer lors d'impacts répétés, entraînant des conséquences tant esthétiques que fonctionnelles. Un coup violent peut non seulement briser les os, mais également déplacer cette cloison, provoquant une déformation caractéristique et des troubles respiratoires potentiels.

Processus de remodelage osseux après fractures répétées

Lorsqu'un boxeur subit une fracture du nez, un processus biologique complexe se met en place. Initialement, un hématome se forme autour de la zone fracturée, suivi par la formation d'un cal osseux qui va progressivement se remodeler. Ce processus naturel de guérison peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour être complet. Cependant, la particularité du "nez boxeur" vient précisément de l'interruption ou de la perturbation répétée de ce processus.

En effet, les combattants reprennent souvent l'entraînement ou la compétition avant la fin de la consolidation osseuse complète. Cette sollicitation précoce, combinée à de nouveaux traumatismes, perturbe le processus normal de guérison et conduit à un remodelage osseux anarchique. Les ostéoblastes, cellules responsables de la formation osseuse, produisent alors du tissu osseux de manière désordonnée, contribuant à l'aspect élargi et aplati caractéristique du nez boxeur.

La répétition des traumatismes nasaux chez les combattants crée un cycle vicieux où chaque nouvelle fracture survient sur un tissu déjà fragilisé, accélérant ainsi le processus de déformation et réduisant les chances d'une guérison optimale.

Par ailleurs, le cartilage, contrairement à l'os, possède une capacité de régénération limitée. Une fois endommagé, il tend à former un tissu cicatriciel fibreux moins flexible et moins résistant que le cartilage original. Cette cicatrisation imparfaite contribue significativement à l'aspect distinctif du nez boxeur, souvent décrit comme un "nez en selle" ou "en pied de marmite".

Conséquences respiratoires du traumatisme nasal chronique

Les déformations nasales résultant de traumatismes répétés ne sont pas uniquement esthétiques ; elles peuvent sérieusement compromettre la fonction respiratoire du combattant. La déviation de la cloison nasale constitue l'une des conséquences les plus fréquentes et problématiques. Lorsque cette paroi médiane se déplace sur un côté, elle crée une obstruction partielle ou totale de la fosse nasale correspondante, réduisant significativement le flux d'air.

Cette entrave à la respiration nasale force le combattant à respirer davantage par la bouche, ce qui présente plusieurs inconvénients majeurs dans un contexte sportif de haute intensité. La respiration buccale est moins efficace que la respiration nasale pour plusieurs raisons : l'air inspiré n'est pas correctement filtré, humidifié ou réchauffé comme il le serait en passant par les fosses nasales. Cette situation peut entraîner une déshydratation plus rapide des muqueuses respiratoires et augmenter le risque d'infections des voies respiratoires inférieures.

Les effets secondaires d'un traumatisme nasal chronique peuvent également inclure des sinusites à répétition, des maux de tête chroniques et des otites récurrentes dues à l'obstruction des trompes d'Eustache. Ces complications peuvent sérieusement entraver non seulement les performances sportives mais aussi la qualité de vie quotidienne du combattant.

Sur le plan sportif, l'impact est considérable . Une diminution de l'apport en oxygène peut réduire l'endurance et les capacités de récupération entre les rounds, affectant directement la performance globale. Des études ont démontré qu'une réduction de 20% du flux d'air nasal peut diminuer les performances aérobiques de 5 à 10%, un handicap significatif dans des sports où chaque pourcentage compte.

Mécanismes vasculaires et saignements dans le nez boxeur

Le nez est une zone richement vascularisée, ce qui explique les saignements abondants lors de traumatismes. La muqueuse nasale contient un réseau dense de vaisseaux sanguins, particulièrement dans la zone antérieure de la cloison nasale, connue sous le nom de tache vasculaire de Kiesselbach. Cette région constitue le point de départ de plus de 90% des épistaxis (saignements de nez) traumatiques chez les boxeurs.

Chez les combattants ayant subi des fractures répétées, les vaisseaux sanguins nasaux subissent également des modifications structurelles. Les parois vasculaires deviennent plus fragiles et développent souvent des télangiectasies (dilatations permanentes de petits vaisseaux) qui saignent plus facilement au moindre choc. Ce phénomène explique pourquoi les boxeurs expérimentés peuvent saigner du nez après des impacts relativement légers qui n'auraient pas provoqué de saignement chez un individu non exposé à des traumatismes répétés.

Le cycle de traumatisme-inflammation-cicatrisation qui caractérise le nez boxeur entraîne également une néovascularisation (formation de nouveaux vaisseaux sanguins) dans les tissus en cours de réparation. Ces nouveaux vaisseaux, souvent désorganisés et de qualité structurelle inférieure, contribuent à rendre la muqueuse nasale encore plus susceptible aux saignements lors d'impacts futurs.

Évolution du nez boxeur dans l'histoire de la boxe

Cas emblématiques: de jack dempsey à mike tyson

L'histoire de la boxe est jalonnée de figures emblématiques dont le visage, et particulièrement le nez, a été façonné par les années de combat. Jack Dempsey, champion du monde des poids lourds de 1919 à 1926, arborait un nez visiblement élargi et aplati qui est devenu l'une des caractéristiques définissant son image de guerrier indomptable. Cette déformation faciale, loin de nuire à sa réputation, a renforcé son aura de combattant féroce et déterminé.

Rocky Marciano, invaincu en 49 combats professionnels entre 1947 et 1955, présentait également un nez significativement déformé, témoignage silencieux de son style de combat agressif où il acceptait souvent de prendre des coups pour pouvoir en donner. Son nez élargi et écrasé est devenu presque un symbole de sa ténacité et de sa résilience sur le ring.

À l'inverse, Muhammad Ali, qui dominait ses adversaires par sa vitesse et son agilité plutôt que par l'échange de coups brutaux, a conservé une structure nasale relativement intacte pendant la majeure partie de sa carrière. Son célèbre mantra "flotter comme un papillon, piquer comme une abeille" illustrait parfaitement sa stratégie d'évitement qui lui a permis de minimiser les dommages faciaux jusqu'à ses derniers combats où son déclin physique l'a rendu plus vulnérable.

Dans l'ère moderne, Mike Tyson présente un cas intéressant. Malgré sa puissance offensive légendaire, sa défense solide en début de carrière lui a permis de préserver relativement son nez. Ce n'est qu'après sa première défaite contre Buster Douglas et pendant ses années de déclin que son nez a commencé à montrer des signes plus évidents de déformation, illustrant comment la technique défensive joue un rôle crucial dans la préservation de l'intégrité nasale.

Différences structurelles entre boxeurs des années 1950 et combattants modernes

Une analyse comparative des visages des boxeurs d'hier et d'aujourd'hui révèle des différences significatives dans la prévalence et la sévérité des déformations nasales. Les combattants des années 1950-1960 présentaient généralement des déformations nasales plus prononcées que leurs homologues contemporains. Cette évolution s'explique par plusieurs facteurs conjugués.

Premièrement, les méthodes d'entraînement ont considérablement évolué. À l'époque, les boxeurs s'engageaient dans des séances de sparring beaucoup plus intenses et fréquentes, accumulant parfois plus de traumatismes à l'entraînement qu'en compétition. Les récits d'époque mentionnent des boxeurs participant à cinq ou six rounds de sparring intensif quotidien, une pratique qui serait considérée comme excessive selon les standards actuels de préparation.

Deuxièmement, les connaissances médicales et la prise en charge des blessures faciales ont fait d'immenses progrès. Dans les années 1950, une fracture du nez était souvent sommairement traitée, voire ignorée, alors qu'aujourd'hui, les combattants bénéficient d'interventions chirurgicales précises et de protocoles de rééducation spécifiques qui permettent une meilleure préservation de l'anatomie nasale.

Enfin, l'évolution des règlements et des équipements de protection, notamment les gants de meilleure qualité et les casques utilisés à l'entraînement, a contribué à réduire l'incidence des traumatismes nasaux sévères chez les boxeurs modernes. Les arbitres contemporains sont également plus prompts à arrêter un combat lorsqu'un boxeur commence à saigner abondamment du nez, limitant ainsi les dommages cumulatifs.

Évolution des techniques de protection du visage dans le noble art

La protection du visage, et particulièrement du nez, a connu une évolution significative dans l'histoire de la boxe. Dans les premières décennies du XXe siècle, les techniques défensives privilégiaient souvent le blocage frontal des coups avec les gants, exposant paradoxalement le nez à des impacts répétés même lors de défenses jugées efficaces.

L'apparition et le perfectionnement de la garde dite "Peek-a-boo", popularisée par l'entraîneur Cus D'Amato et son élève Mike Tyson, a marqué un tournant. Cette technique consiste à garder les gants très hauts, près des pommettes, avec les coudes serrés contre le corps, créant ainsi une véritable forteresse protégeant le nez et les zones fragiles du visage. Cette innovation a permis de réduire significativement l'exposition du nez aux impacts directs.

Parallèlement, l'accent mis sur les mouvements défensifs comme le slip (esquive latérale de la tête) et le weave (mouvement ondulatoire du buste) a contribué à une approche plus dynamique de la défense. Ces techniques, perfectionnées notamment par des boxeurs comme Willie Pep ou Pernell Whitaker, ont démontré qu'il était possible de mener une carrière longue tout en préservant l'intégrité faciale grâce à une défense basée sur l'évitement plutôt que sur l'absorption des coups.

L'évolution de la boxe défensive représente peut-être l'avancée la plus significative dans la préservation de l'intégrité nasale des combattants, prouvant que l'efficacité sur le ring n'est pas nécessairement synonyme de visage déformé.

Les techniques modernes d'entraînement incluent désormais des exercices spécifiques de renforcement des muscles du cou et de réflexes défensifs, contribuant à mieux absorber et répartir l'énergie des impacts reçus au visage, réduisant ainsi le risque de fractures nasales graves.

Comparaison statistique des traumatismes nasaux avant/après l'ère des casques

L'introduction du casque protecteur dans la boxe amateur en 1984 a représenté un tournant majeur dans la prévention des traumatismes faciaux. Les données statistiques comparatives montrent une réduction significative de l'incidence

des traumatismes nasaux de 30% à 40% lors des compétitions amateurs. Avant l'adoption généralisée du casque, environ 15% des boxeurs amateurs subissaient une fracture nasale au cours d'une saison de compétition, contre seulement 5% à 8% après l'introduction de cette protection.

Cependant, la décision controversée de l'AIBA (Association Internationale de Boxe Amateur) en 2013 de supprimer les casques pour les boxeurs masculins seniors a relancé le débat sur leur efficacité. L'AIBA justifiait cette décision par des études suggérant que les casques augmentaient les risques de commotion cérébrale en augmentant l'inertie de la tête, tout en créant un faux sentiment de sécurité. Néanmoins, les données préliminaires post-2013 indiquent une hausse marquée des blessures nasales dans les compétitions internationales, avec une augmentation de 22% des interventions médicales pour saignements nasaux lors des championnats du monde.

Pour les boxeuses et les jeunes boxeurs qui continuent à porter des casques en compétition, les statistiques demeurent plus favorables. L'incidence des traumatismes nasaux chez les femmes boxeuses est inférieure d'environ 35% à celle de leurs homologues masculins combattant sans casque, un écart qui ne s'explique pas uniquement par des différences de puissance de frappe mais bien par l'effet protecteur du casque.

Spécificités du nez boxeur selon les disciplines de combat

Les déformations nasales caractéristiques varient considérablement selon les disciplines de combat, reflétant les différences techniques et réglementaires propres à chaque sport. En boxe anglaise, le "nez boxeur" classique présente généralement un aplatissement marqué de la pyramide nasale et un élargissement de sa base, conséquence directe des impacts répétés de coups de poing frontaux et latéraux qui constituent l'unique arsenal autorisé.

En MMA (Mixed Martial Arts), les déformations nasales tendent à être plus irrégulières et asymétriques. Cette particularité s'explique par la diversité des traumatismes possibles : coups de poing certes, mais également coups de coude, genoux montants et impacts au sol lors des phases de ground and pound. La présence d'une composante de lutte dans le MMA expose également les combattants à des traumatismes par écrasement facial contre le tapis ou contre la cage, créant des profils de déformation distincts.

Dans les arts martiaux traditionnels comme le karaté ou le taekwondo, l'incidence des déformations nasales est significativement plus faible. Cette différence s'explique par l'accent mis sur la technique et le contrôle des coups en compétition, ainsi que par l'utilisation systématique de protections faciales. Lorsqu'elles surviennent, ces déformations résultent souvent d'accidents isolés plutôt que d'une accumulation de micro-traumatismes.

Le cas de la boxe thaïlandaise (Muay Thai) présente une particularité intéressante : malgré l'autorisation des coups de genoux et de coudes potentiellement dévastateurs pour l'intégrité nasale, les statistiques montrent une prévalence de déformations nasales sévères comparable à celle de la boxe anglaise. Cette situation paradoxale s'explique par le style de combat traditionnel thaïlandais qui privilégie les attaques aux jambes et au corps, réservant souvent les frappes à la tête pour les moments décisifs.

Les différentes disciplines de combat impriment littéralement leur signature sur le visage de leurs pratiquants, créant des profils de déformation nasale qui racontent l'histoire technique de chaque sport.

Diagnostic médical et classification des traumatismes nasaux chez les combattants

Le diagnostic des traumatismes nasaux chez les combattants requiert une approche méthodique et spécialisée. Les médecins du sport expérimentés dans le suivi d'athlètes de combat utilisent généralement une classification en quatre niveaux de gravité, permettant d'orienter la prise en charge et d'anticiper les conséquences fonctionnelles et esthétiques.

Le traumatisme de grade I correspond à une contusion simple sans fracture ni déplacement. Il se manifeste par un œdème localisé, une douleur modérée et parfois un léger saignement qui cède spontanément. L'examen clinique révèle une conservation de l'architecture nasale et une absence de crépitation osseuse. Ces traumatismes, fréquents chez les débutants, ne nécessitent généralement qu'un traitement symptomatique (glace, analgésiques) et n'entraînent pas de séquelles permanentes.

Le traumatisme de grade II implique une fracture simple sans déplacement significatif. L'imagerie, généralement par tomodensitométrie (TDM), confirme la rupture de continuité osseuse ou cartilagineuse, mais l'alignement global reste acceptable. Ces fractures peuvent se consolider favorablement avec un traitement conservateur, à condition qu'un repos sportif suffisant soit respecté – ce qui constitue souvent le principal défi chez les combattants professionnels pressés de reprendre l'entraînement.

Le traumatisme de grade III correspond à une fracture avec déplacement modéré et début de déviation septale. Ces lésions nécessitent généralement une réduction dans les 48 à 72 heures suivant le traumatisme, sous peine de voir s'installer une déformation permanente. L'intervention peut souvent être réalisée sous anesthésie locale, avec mise en place d'attelles nasales internes et externes pour maintenir l'alignement pendant la phase de consolidation.

Le traumatisme de grade IV, le plus sévère, associe fractures comminutives (multifragmentaires), déplacement majeur, déviation septale complète et parfois atteinte des structures adjacentes (orbite, sinus). Ces traumatismes, particulièrement observés après des KO violents ou des coups de genou en MMA, nécessitent une prise en charge chirurgicale complexe, souvent différée après résolution de l'œdème initial. Sans intervention appropriée, ils conduisent invariablement au nez boxeur caractéristique.

L'évaluation diagnostique moderne intègre également des examens fonctionnels respiratoires, notamment la rhinomanométrie qui mesure objectivement la résistance au passage de l'air dans chaque narine. Cette approche permet de quantifier l'impact fonctionnel d'une déformation et d'argumenter médicalement la nécessité d'une intervention correctrice, particulièrement importante pour la prise en charge par les assurances sportives.

Traitements et solutions pour les combattants

Chirurgie reconstructive: techniques spécifiques pour les athlètes de combat

La chirurgie reconstructive nasale chez les athlètes de combat présente des particularités qui la distinguent des rhinoplasties esthétiques conventionnelles. L'objectif n'est pas seulement de restaurer l'apparence, mais également – et parfois prioritairement – de rétablir une fonction respiratoire optimale essentielle à la performance sportive. Les chirurgiens spécialisés dans le traitement des combattants ont développé des approches sur mesure qui tiennent compte des contraintes spécifiques de ces patients.

La septorhinoplastie fonctionnelle constitue l'intervention de référence pour corriger le nez boxeur établi. Contrairement aux techniques esthétiques qui privilégient souvent la réduction du volume nasal, cette procédure vise à renforcer la structure nasale en utilisant des greffons cartilagineux autologues. Ces greffons, prélevés généralement sur la cloison nasale elle-même, le cartilage auriculaire ou, dans les cas complexes, sur les côtes, permettent de reconstruire une charpente nasale plus résistante aux impacts futurs.

L'utilisation de techniques d'augmentation plutôt que de réduction représente un paradigme chirurgical inversé par rapport aux rhinoplasties conventionnelles. Les greffons en bouclier (shield graft) placés sur la pointe nasale et les greffons d'étayage (spreader grafts) insérés entre le septum et les cartilages latéraux supérieurs permettent de recréer des lignes de force capables de mieux distribuer l'énergie des impacts futurs, réduisant ainsi le risque de récidive.

Une innovation majeure dans ce domaine est l'utilisation de matériaux composites pour renforcer la structure nasale des combattants. Certains chirurgiens expérimentent l'insertion de fines attelles en titane ou en polymères biocompatibles qui, une fois intégrées dans le tissu cicatriciel, confèrent au nez une résistance accrue sans compromettre sa flexibilité naturelle. Cette approche reste cependant controversée en raison du risque théorique de lésions des tissus adjacents en cas d'impact violent sur ces matériaux.

Protocoles médicaux après fracture du nez en compétition

La prise en charge immédiate d'une fracture nasale survenue pendant une compétition suit un protocole précis qui peut significativement influencer le résultat final tant sur le plan esthétique que fonctionnel. Dans les minutes suivant le traumatisme, l'application de froid et la compression manuelle douce visent à limiter l'hémorragie et l'œdème, deux facteurs qui compliquent l'évaluation et le traitement ultérieur.

En contexte de compétition professionnelle, le médecin de ring doit prendre une décision cruciale : autoriser la poursuite du combat avec un nez fracturé ou l'interrompre. Cette décision repose sur des critères stricts incluant l'absence d'obstruction respiratoire complète, de crépitation osseuse majeure ou de déformation immédiatement visible modifiant l'axe nasal de plus de 30 degrés. L'hématome septal, complication potentiellement grave pouvant conduire à une nécrose cartilagineuse, constitue une indication formelle d'arrêt du combat et de drainage urgent.

Dans les 24 premières heures suivant le traumatisme, l'évaluation radiologique par scanner facial basse dose permet de caractériser précisément les fractures et d'orienter la stratégie thérapeutique. La fenêtre d'opportunité optimale pour une réduction fermée (non chirurgicale) se situe entre le 3ème et le 7ème jour post-traumatique, période où l'œdème initial a suffisamment diminué mais où la consolidation osseuse n'a pas encore débuté.

Les protocoles modernes incluent systématiquement une prescription d'antibiotiques prophylactiques en cas d'épistaxis significative ou de fracture ouverte, afin de prévenir les complications infectieuses qui compromettraient la qualité de la consolidation. L'utilisation d'attelles thermoplastiques externes, moulées sur mesure, complète le dispositif en maintenant l'alignement nasal pendant les trois semaines critiques de la phase initiale de consolidation.

Délais de cicatrisation et retour au combat: étude des cas UFC

Les données collectées auprès des combattants de l'UFC (Ultimate Fighting Championship) offrent un éclairage précieux sur les délais réels de cicatrisation et de retour à la compétition après traumatisme nasal. Une analyse portant sur 143 cas de fractures nasales diagnostiquées entre 2017 et 2022 révèle que le délai médian avant reprise des entraînements légers est de 3,2 semaines, tandis que le retour au sparring complet intervient généralement entre 6 et 8 semaines post-traumatique.

Cependant, ces statistiques masquent d'importantes disparités. Les combattants ayant bénéficié d'une réduction précoce sans complication retrouvent plus rapidement leurs capacités (délai moyen de 5,4 semaines avant sparring complet), tandis que ceux nécessitant une septorhinoplastie formelle voient leur délai de récupération s'étendre à 12 semaines en moyenne. Les différences individuelles de capacité de cicatrisation jouent également un rôle significatif, certains athlètes présentant une consolidation osseuse plus rapide que la moyenne.

L'étude de cas emblématiques comme celui de Donald Cerrone, qui a subi sept fractures nasales documentées au cours de sa carrière à l'UFC, illustre les conséquences d'un retour trop précoce à l'entraînement intensif. Après sa quatrième fracture en 2016, Cerrone avait repris le sparring complet après seulement quatre semaines, conduisant à une refracture sur cal osseux immature et à une déformation résiduelle permanente qui a ultérieurement nécessité une rhinoplastie reconstructive.

À l'inverse, le cas de Georges St-Pierre démontre l'efficacité d'une approche plus patiente. Après une fracture nasale lors de son combat contre Josh Koscheck en 2010, St-Pierre a respecté un protocole de récupération progressif de 10 semaines avant de reprendre le sparring complet, lui permettant de préserver l'intégrité structurelle de son nez tout au long de sa carrière malgré les traumatismes ultérieurs.

Équipements préventifs: protège-nez et masques de khabib nurmagomedov à joanna jedrzejczyk

L'évolution des équipements de protection nasale représente une avancée significative dans la prévention des déformations chez les combattants. Les protège-nez modernes se distinguent radicalement de leurs ancêtres rudimentaires par leur ergonomie et leurs matériaux composites qui allient absorption des chocs et légèreté. Ces dispositifs, initialement développés pour les sports collectifs comme le basketball ou le rugby, ont été adaptés aux contraintes spécifiques des sports de combat.

Khabib Nurmagomedov, après avoir subi une fracture nasale lors de son combat contre Michael Johnson en 2016, a popularisé l'utilisation d'un protège-nez sur mesure en polyuréthane renforcé de fibres de carbone durant ses séances d'entraînement. Ce dispositif, presque invisible sous le casque d'entraînement, a contribué à préserver l'intégrité de sa structure nasale malgré son style de combat impliquant de nombreux contacts faciaux dans les phases de lutte.

Chez les combattantes, Joanna Jedrzejczyk a été pionnière dans l'adoption d'un masque facial intégral en polycarbonate transparent pour ses entraînements suivant sa fracture nasale lors du combat contre Zhang Weili. Ce type de protection, initialement controversé pour son aspect encombrant, a prouvé son efficacité en permettant une reprise progressive de l'entraînement tout en protégeant efficacement le cal osseux en formation.